今回は名取市立第二中学校で開催された第三回「仕事博覧会」に参加した内容の報告です。

今回も長文なので面倒な方はさらっと流してくださいね。

仕事博覧会

仕事博覧会とは中学二年生を対象に行われる学年行事であり、地域と学校をつなぐ地域学校共同本部という組織が主催しています。職場体験にも似ていますね。

今年は31の企業が集まり、子供達の将来の展望の為に仕事の良さなどを実際の職場で働く人たちから対話形式で聞くことができるイベントです。

全国でもこういった取り組みは珍しいらしく、名取市長さんや二人の市議会議員の政治家の人、地元のテレビメディアも取材にくるという催し。

そこに何故か頼まれて参加することになったドリーム整骨院。

トヨタ自動車や東北電力、リコーや自衛隊などの大手組織も多くいたけど、個人の美容室や司法書士さん、キュウリ農家といった自営業者の人たちも参加していて、彩りは幅広い感じでした。

参加するきっかけになったのは主催者の一人がドリーム整骨院の患者さんで、沢山の職種の方がいた方がイベントとしてもまた子供たちにとっても価値があるということをお願いされたことが直接のきっかけでした。

商売的に見れば売り上げが上がることもないし、宣伝効果もお店がある地域から21km離れている名取市がゆえに、それほど期待できないと思いましたが、面白そうな感じはあったので参加を決めたのです。

何を伝えることが有益か

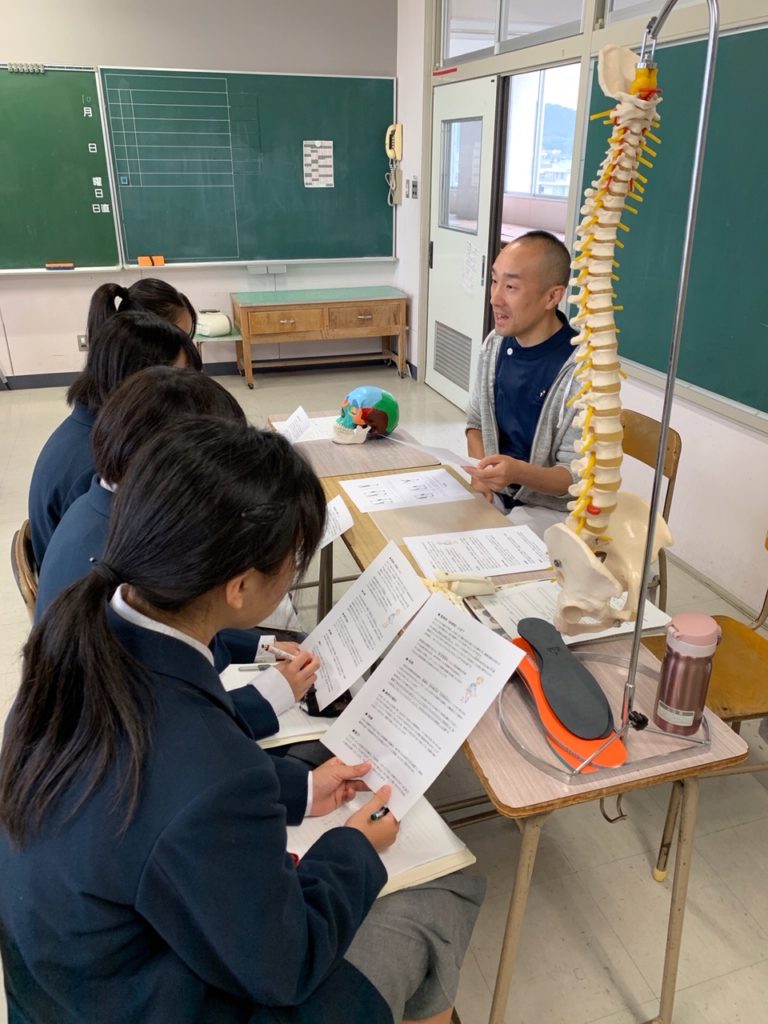

生徒たちは4〜5人で1グループになり各ブースを30分単位でまわるスタイル。午前中には合計で6コマ(3時間)を生徒たちにプレゼンをする形式です。

ドリーム整骨院では何を中学生に伝えるかを、始まる一週間くらい考えていました。

整骨院業界の未来展望の話ではつまらないので、最低限の情報はお伝えしながらも、その子供たちが何に関心を持っていて、体のこと健康のことで何に問題を抱えているのかを各個人に聞いてプレゼンを進めていくというスタイルにしようと決めました。

まず訪れた生徒に名前と部活を聞き、病院や整骨院に通うようなケガをしたことがあるかを聞きながらコミュニケーションを図りました。

「膝の半月板を痛めたことがあるんだね。でも靭帯が切れなくて良かったよね。」

「科学部っていうのはどんな活動をしているの? IQが高いんだね。」

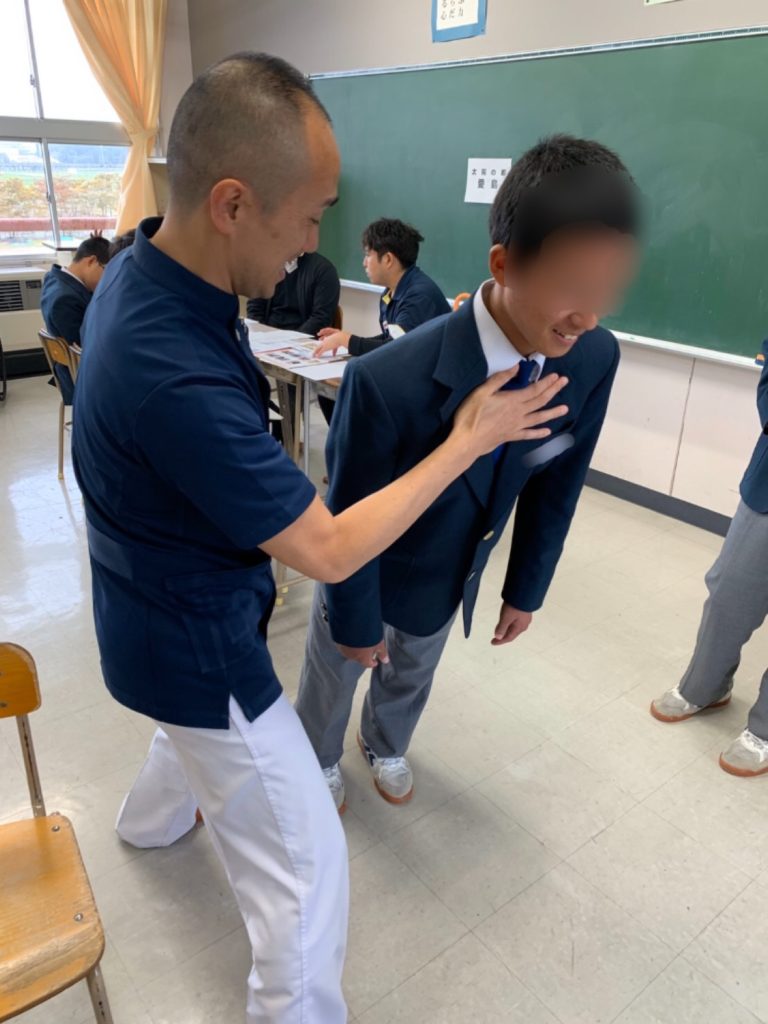

初対面というのは気持ちもそうですが体も緊張しているものなので、体を触れられることには無意識的に抵抗があるものです。

私たちの仕事は体に触れないと成り立たないものなので、そこに至るまでのプロセスである程度の信頼を得ることが大事になります。

ただ認めて受け止めて、優しく、優しく。

体験型の良いところ

すると中学生なりに色々と体の疑問や体験が出てきます。

・アキレス腱を痛めた後のケアの仕方が知りたい

・片方の足首が捻挫グセがある

・肩の可動域が狭くて投球に支障がある

・集中力が続かない

・早く走るコツを知りたい

・猫背が気になる

などなど生徒たちから具体的な事例が出てきました。

抽象論ではなく具体論であればあるほど、対話というか体験セッションは盛りあがりをみせてくるものです。

他人の事ではなく自分の事として話を聞けば、自然と集中力も上がります。

パーソナル・バランス

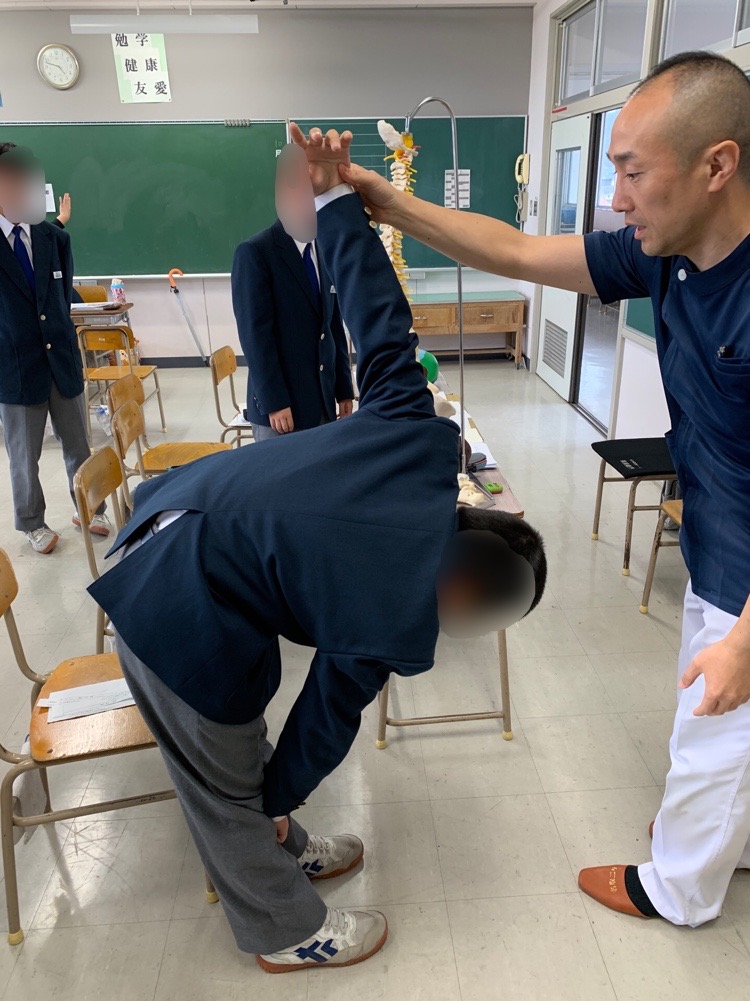

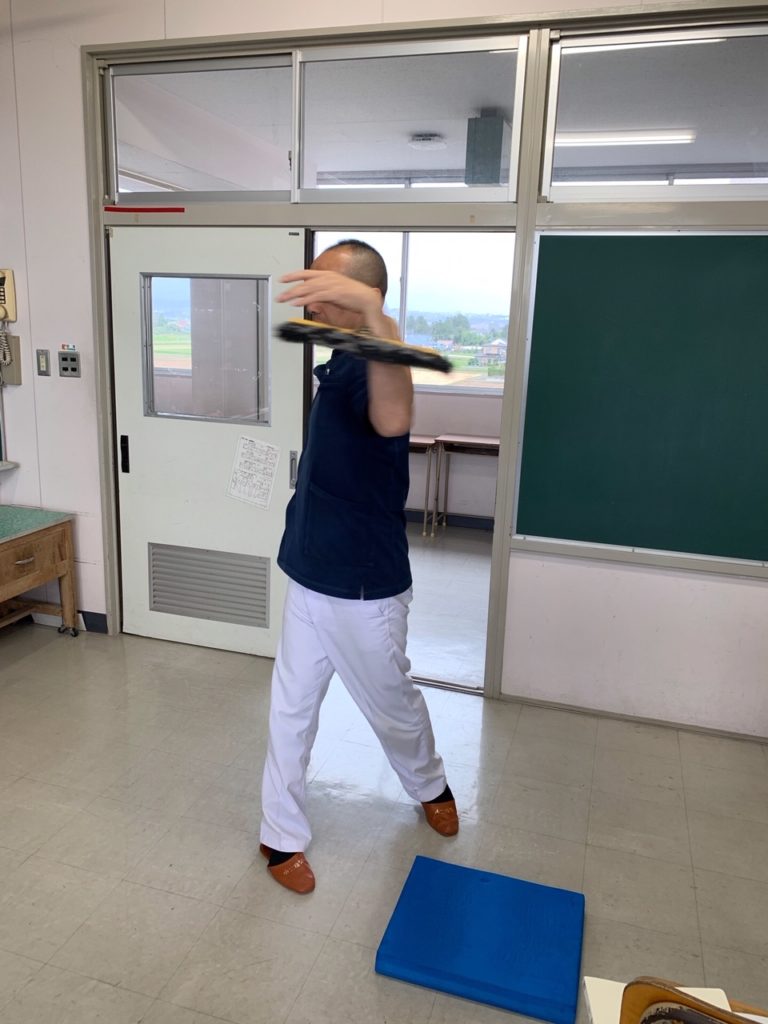

そんな中でも人間の体が元々持っているバランス感覚を知ることが運動やトレーニングに効果があるんだよと言う内容は反応が良かったように思いました。

「君は右足首にバランス軸があるから、左の足首を強くすると良いよ。」

「走ることは体の重心を如何に前方に意識できるかなんだよね。こう体を傾けると良い感じになるでしょ?!」

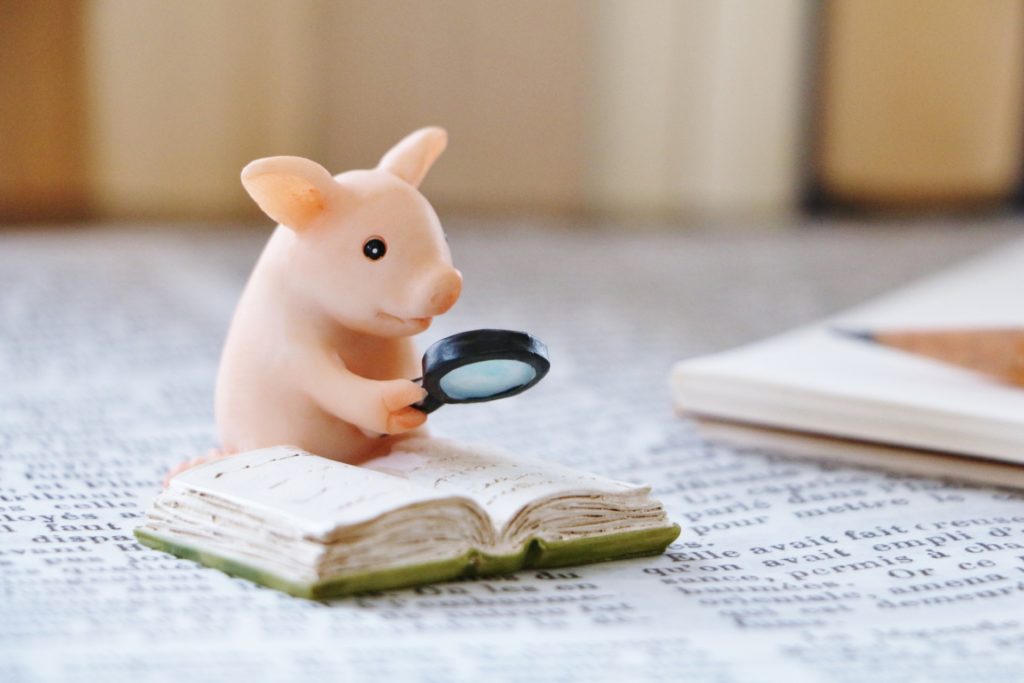

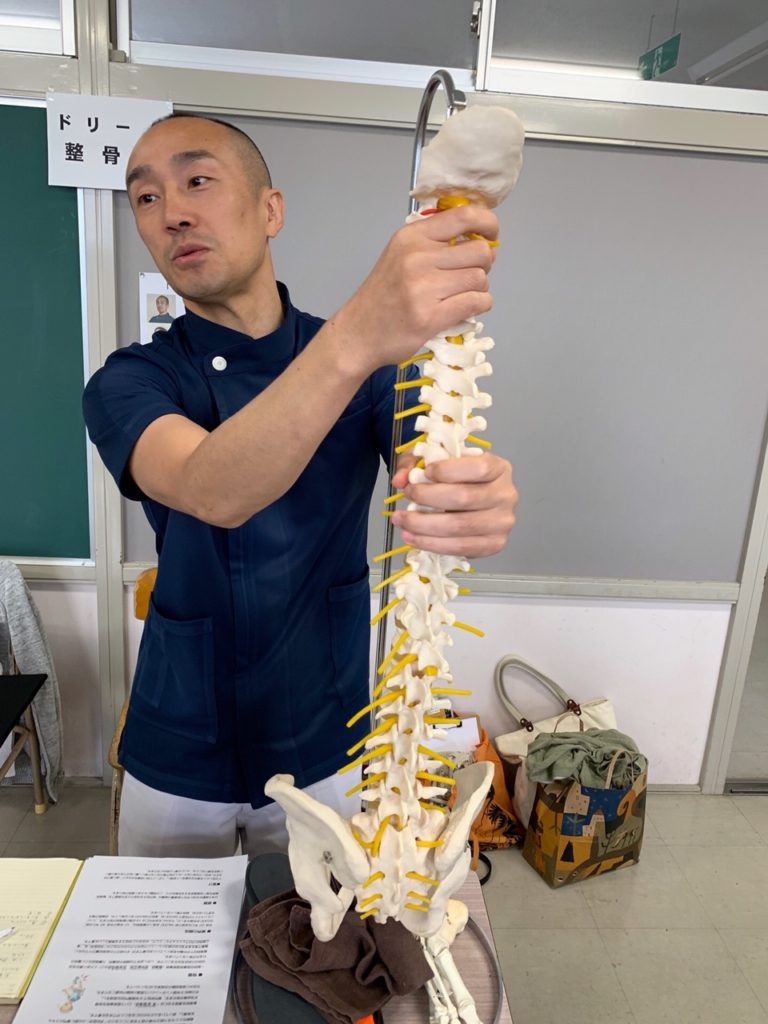

例えば頭は22個の骨から構成されているという情報はインターネットで調べれば分かります。

でも原寸大で実際に22個に分解できる頭骸骨の模型を目の前にし、鼻骨がさらに二つに分かれていて、その鼻骨が下がることが集中力を妨げているという事実を体験すると、子供たちは目を輝かせ「おーすげえ!」「あー空気が入る!」などの嬉しい反応を示します。

「机上の空論」ではなく、見て触って感じるという実論の強みがそこにはあります。

考えるきっかけに

主催者のお話だと今の子供というか青年は、仕事に就いても離職率が高いというか継続できないらしく、情報がスマートホンなどで簡単に得られる半面、よく考えないで軽い気持ちで就職してしまうことが多いとか。

仕事やその業界の良い面も苦い面も率直に伝えて欲しいという。

その現場に要る人の声が、子供たちの仕事に対する思い込みや選択肢をしっかりと考えられる「きっかけ」になれたら意義があるという趣旨らしい。

ドリーム整骨院でどれだけの情報というか、健康に携わる仕事の意義や思いを伝えられたかは分かりませんが、私たちなりにしっかりとお話と体の使い方体験レッスンをやりました。

初めてにしてはまあまあだったんじゃないかと思います。

このイベントに関わった企業の皆さま、学校の先生方、地域学校共同本部の皆さま、そして鹿野さん、色々とお世話になりました。

ありがとうございます。